中世のインクで何を書く

先日、神保町の書泉グランデで開催された「ヒストリ屋―中世ヨーロッパ大騎士博」に行ってきました。

中世ヨーロッパに纏わる書籍やグッズがたくさん! 羊皮紙やお酒、中には甲冑のレプリカまであって大興奮です。

そんな中、私が購入したのはこれ。

src=”https://www.makotoshibusawa.com/wp-content/uploads/2022/03/20220303_135108-225×300.jpg” alt=”” width=”225″

height=”300″ />

虫こぶインクです。

虫こぶインクとは、中世ヨーロッパで使われた没食子インク(鉄の塩と植物由来のタンニン酸から作られたインク)です。ブナ科の植物の若芽にタマバチという昆虫が寄生するときにできる「虫こぶ」からタンニンを抽出し作られます。ヨーロッパでは筆記用にも絵画用にも用いられ、9世紀から19世紀にかけて一般的でした。

(Wikipediaより引用 Saharadesertfox– 投稿者自身による作品, CC 表示-継承 3.0, リンクによる)

画像は虫こぶインクの材料である虫こぶです。こんな奇妙なものからインクの材料がとれるんですね。自然の力は不思議です。

さて、開けてみましょう。

非常に暗い青紫色をしています。

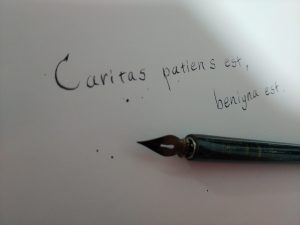

つけペンに付けてみるとこんな感じです。腐食性があるため、万年筆には使えません。

紙に書いていきます。本当は羊皮紙も購入したのですが、試し書きをするにはもったいないので普通のスケッチブックに。

インクは普通のインクよりも粘り気が強いように感じました。しかし、すんなりと紙に吸収されていきます。

書けました。インクボトルで見たときには青紫色でしたが、書いているうちに酸化が進み、ほとんど黒に近い色になりました。色が変化していくのもまた神秘的ですね。

ちなみに、書いた文字は「Caritas patiens est, benigna est.」。聖書、コリント人への第一の手紙 13:4にある「愛は寛容であり、愛は情深い」のラテン語です。やはり、中世ヨーロッパといえばラテン語ですよね。

そのうち、羊皮紙に手書きした名刺でも作ってみたいものです。