企画のご説明と、写本についてのあれこれ

初めまして、澁澤まことと申します。主に歌を歌ったり小説を書いたりしております。以後お見知りおきいただけましたら幸いです。

この度私のオフィシャルサイトができました。ここで何を発信していこうかと考えたのですが、ただ日々の徒然など綴っても面白くないので、せっかくなら私らしいコンテンツを……と思ったとき浮かんだ言葉が「中世ヨーロッパ」でした。

私は中世ヨーロッパが大好きです。特に中世盛期のドイツ周辺が好きで、そこを舞台にした『塔の医学録~悪魔に仕えたメイドの記~』などの小説を書いたりもしました。その中で発見したのは、世の中には同好の士がたくさんいるということです。史劇だけでなく、ファンタジーを愛する人々の間でも中世は大人気で、特にご自身で執筆をされる方々は世界設定のモデルに用いるため熱心に学ばれている方が多いようです。

私は専攻は現代史で、中世史研究は全くの素人なのですが、その分、初学者の皆様の側に立って一緒に学習していくことができます。疑問を分かち合い、皆様と一緒に作り上げていく。そんな双方向性を持ったコンテンツにできたら面白いのではないかと考えて、この『中世ヨーロッパ拾遺』というコーナーを作った次第です。

……ということで、こちらで取り上げるテーマは皆様からも募集したいと思います。

下記のマシュマロあてに、取り上げてほしいテーマをお送りください。

https://marshmallow-qa.com/makomako_makkun?utm_medium=url_text&utm_source=promotion

例えば「ヘアメイクはどんな感じだったの?」「臭かったって本当?」「中世ヨーロッパでチョコレートを作るにはどうしたらいい?」など(この三つはいずれ取り上げる予定です)。乏しい知識ではありますが、きちんとリサーチし、時には実践しながら! 全力でお答えいたします。

さて、初回はまだいただいた質問がないので、自問自答いたします。

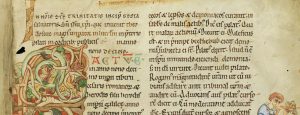

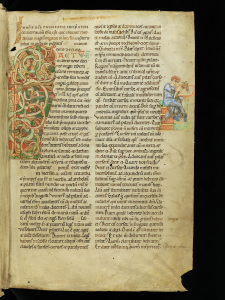

Q. このサイトのヘッダー画像は一体何?

そう、この画像です。

独特の書体、色彩豊かな文様がとても美しいですね。

これを読んでくださっている多くの方が既にぴんと来ているかと思いますが、これは写本です。スイスのマルタン・ボドメール財団が所有する「ボドメール写本」がWeb上で公開されており(http://www.e-codices.unifr.ch/en/fmb/cb-0127/1r/0/)、個人利用OKとされていたので、そちらからダウンロードしました。使っているページはPassionary of Weissenau(ヴァイセナウ受難書)からの抜粋。12世紀のドイツで作られたものです。

まだ印刷技術のなかった時代、書物は手書きで製作されました。識字率も低く、意思の伝達手段と言えば口頭が主だった中世において、作り手の多くは修道士です。修道院は学び舎でもあり、文字を学び学問に励むことは修道士に求められた重要な責務でした。つまり、写本の多くはキリスト教に関するものになります。

多くの写本を生み出していた修道院。修道院には写字室という写本制作のための部屋があります。写字室の上には図書館があって、写本を保管していました。

中世ヨーロッパ好きの教科書ともいえる作品、ウンベルト・エーコ著『薔薇の名前』も、写字室と図書館の描写が魅力的でしたね。この後に並べるのはおこがましいですが、私の作品『アンネリーゼの首縄』でも写字室についてを扱っています。

何しろ、写本とはとにかく神秘的で閉鎖的な存在なのです。文字が書ければ写本を作れるというものではありません。

改めて、この画像の元の画像を見てみましょう。

まず、例外はありますが、基本的に写本で用いられる言語はラテン語です。この写本で用いられているのもドイツ語とラテン語。このページはラテン語で書かれていますね。

冒頭を少しだけ読んでみましょうか。

In noie sct trinitatis incip gesta saluatoris dni Ihu xti quę inuenit theodosius mag impator in hierlm in ptorio pilati in codicib; publicis in anno nono decimo.

読みにくい! nomineがnoieになっていたり、sancteがsctになっていたりと、この時代に使われる独特の省略形が多用されています。日本語にすると「皇帝テオドシウス大帝が19年目にエルサレムのピラトの広間で古文書の中に発見した、三位一体の救い主、聖イエス・キリストの御名によって始める」という感じでしょうか。

Factvm est in anno nono decimo imperii Tiberii Cesaris Romanorum

こちらはおそらく「ローマのティベリウス・カエサル皇帝下の19年目の出来事」。

……とこんな感じで、生半可な知識ではたった数行読むだけで1時間以上かかりました笑 でも、ラテン語は中世ヨーロッパの共通語。聖書はもちろん、学術書や公文書などはラテン語で書かれました。教育を受けられる特権階級のみが知る、普段使用する言語と異なる言語を用いることは、いわば言葉を支配の道具とすることでもあり、封建社会を成り立たせる重要な要素のひとつでした。つまり、ラテン語に堪能でなければお話にならないのです。

もう一つが、写本を製作するのに独特の技術。

なぜ先ほど冒頭二つの文章を抜き出したのかというと、最初の「I」と「F」がそれぞれ大きく、華麗に装飾されています。特にFの装飾の華美さは目を瞠るものがありますね。これはイニシアルと呼ばれる装飾文字で、中世の写本にはよく見られます。また、画像の右上には挿絵が書かれています。

これはどういうことかというと、持つ人を選ぶ貴重品の書物には、単なる読み物としてだけではなく、付加価値が求められたのです。それが、美術品としての価値。権力者たちは美しく装飾された写本を求め、修道院は高い技術をもってその期待に応えました。

だからこそ、写本制作に携わる写字生は一種のエリート。クリュニー修道院では、写字生は祈祷を一部免除されていたという記録もあります。

では、写字生は一体どのくらいのスピードで写本を製作していたのでしょうか。

有能な写字生なら、一日に3~6葉をこなしたそうです。これは1年で聖書をまるごと写せたスピードとのことですから、写字生の技量の高さがうかがえます。

私たちが現在、多くの中世の文献を読むことができるのは、そんな写字生たちと修道院のおかげ。そう思うと、中世史を学ぶのが一層楽しくなりますね。

A. ボドメール写本のひとつ、12世紀にドイツで書かれたヴァイセナウ受難書

参考文献:

- https://www.e-codices.unifr.ch/en/description/fmb/cb-0127/

- Kip Sperry, Abbreviations & Acronyms: A Guide for Family Historians, Lehi,2003.

- P・ディンツェルバッハー/J・L・ホッグ著、朝倉文市訳『修道院文化史事典』八坂書房、二〇〇八年。

- 朝倉文市著『修道院 禁欲と観想の中世』講談社現代新書、一九九五年。

- アグネ・ジェラール著、池田健二訳『ヨーロッパ中世社会史事典』藤原書店、一九九一年。

- 藤代幸一著『記号を読む旅 ドイツ中世文化紀行』法政大学出版局、一九八六年。

※翻訳など間違っていましたら、マシュマロでやんわりとご指摘ください笑